年中行事

本蓮寺の行事はどなたでも

参加いただけます。

お気軽にお越しください。

1月

新年國祷会

元旦(午前零時)

日蓮聖人は立正安国論で『それ国は法に依って昌え、法は人に因って貴し。

国亡び滅せば佛を誰か崇むべき、法をば誰か信ずべきや。

先ず、国家を祈りて、すべからく佛法を立つべし』とおっしゃっています。

国土世間の安穏を祈り、鐘の音を聞きながら

お題目を唱え、新年を迎えます。

新年初講

1月13日

毎月十三日は日蓮聖人のお命日ですので、当山では『十三日講』を厳修しております。

1月は新しい年があけてはじめの十三日講ということで新年初講と称して法要がございます。

日蓮聖人をはじめ、ご先祖様に新しい年を迎えられましたことへの報恩感謝の御回向を申し上げます。

2月

星まつり・節分会

2月3日(節分)

星まつりは、それぞれの年回りの星に1年間の無事を祈り、大難が小難に、小難が無難に転じるようお祈りいたします。

法要の後は楽しい豆まきです。

当山には鬼子母神様もいらっしゃいますので『鬼は外』とは申し上げません。

『福は内』と声高らかに声を響かせます。

宗祖御降誕祭

2月16日

当山の先々代は梅洞院という院号ということもあって、梅を好み当山には庭や、開山墓地など梅の木がございます。

梅は、夏の間に花芽が出来始まるといわれます。

そして、寒さを経験したあとに、次に、暖かさを感じて、花が咲くといいます。

丁度その頃、日蓮聖人のお誕生日が参ります。

日蓮聖人は、1222年(貞応元)2月16日に安房の国(現在の千葉県鴨川市天津小湊)にお生まれになりました。

その地は東条郷といい、伊勢神宮に寄進をする御厨という土地柄であったのです。

当山では日蓮聖人のお誕生を祝い、宗祖御降誕会を厳修しております。

3月・4月

春期彼岸会法要

3月

彼岸という行事は、平安時代(794~1191)の頃から行われていたようです。

日蓮聖人が活躍されたのは鎌倉時代(1192~1333)既に次のように書き残しておられます。

『それ彼岸とは春秋の時節の7日、信男信女ありて、もし彼の衆善を修して小行をつとむれば、生死の此の岸より苦海の蒼波をしのぎ、菩提の彼岸に至る時節なり。

ゆえに、この7日間を彼岸となづく。

この7日のうちに一善の小行を修せば、かならず佛果菩提を得べし。

余の時節に日月をはこび、功労を尽すよりは、彼岸一日の小善はよく大菩提に至るなり。誰人かこの時節を知りて小善をも修せざらん。』(彼岸抄)

お彼岸の7日間に一善の小行でも意識して行うことを示されます。

たとえば、ぼた餅をお供えして、先祖に手を合わせること、お墓参りや寺参りなどに時間を作ることなど色々考えられます。

そして、自分の反省や、未来に備えて努力する、その後ろ姿は、子や孫にちゃんと伝わって行く事と存じます。

春と秋の良い季節に、日本の方々が考えて形になった日本独自の行事『お彼岸』の行事を大切にしたいですね。

花まつり

4月8日

お釈迦様のお生まれの日なので『佛生会』ともいい、御誕生佛のお姿に甘茶をかけるので『灌佛会』ともいわれています。

お釈迦様がお生まれの時に、たくさんの花が咲いていたことから『花御堂』といって花で飾ったお堂にお釈迦様の御降誕のお姿の像を安置します。

そのお像に甘茶をかけてお祝いします。

本蓮寺では庭で栽培した自家製の甘茶を使っています。

5月・6月

鬼子母神尊神祭

5月13日

鬼子母神様は原名『ハーリティ』で『訶梨帝母』と表記しますが歓喜母、愛子母ともいいます。

安産や子育ての御守護として名高いのです。

元は人の子を取って喰う悪鬼でしたが、のちに、佛様の教えを聞いて懺悔し正法に帰依して、正法、法華経の守護神となられました。

日蓮聖人も法華経の守護神として尊崇し、後に鬼子母神信仰が広まりました。

鬼子母神様の行者守護の固い誓いを大切にして大祭をいたしております。

御祈祷の祈りは、鬼子母神様のお釈迦様へのお誓いから発しているのです。

当山では鬼子母神様おあずけといい、その方のお札をつくり1年の身体健全を願います。

また日蓮宗の力強い加持祈祷もございます。

清正公祭

6月23日

6月24日は加藤清正公のお誕生日、そして、お命日です。

清正公は幼名を虎之助といい15歳で木下藤吉郎(豊臣秀吉)に仕え、やがて肥後の藩主とられ、築城に長けた配下を持ち、その素晴らしさでも有名です。

秀吉の朝鮮出兵に従い、やがて、朝鮮の公子を養育して、熊本本妙寺の開祖日真上人に預けました、本妙寺第二祖はその日遥上人です。

清正公は兜の内側にお題目を書いた写経紙を封じ込めて合戦に出たといいます。

本蓮寺は清正公様のお母さまの菩提を弔うために建てられました。

清正公様のお母さまは法号が『聖林院天室日光法尼』であります。

院号をいただいて聖林山本蓮寺と申します。

8月・9月

盆施餓鬼

8月17日

御施餓鬼はその昔お釈迦様のお弟子目連尊者の母上を餓鬼界から救うために多くのお供えをして、お救いした故事に由来します。

餓鬼道にあって苦しむ一切の衆生に食べ物を施して供養すること、そしてその法会を施餓鬼会といいます。

お盆には、家の先祖の精霊を祀るほか、無縁佛や餓鬼界の方々の為にも精霊棚を作って施しをするのです。長崎でも菰(こも)を敷いて、野菜や果物をお供えします。

先祖だけでなく、広くたくさんの精霊のために施す姿です。生命のあり方を広く、とらえたしきたりと存じます。

餓鬼というのは、足りているはずなのにもっともっとと欲しがる心の状態です。

「奪い合えば足らぬ、分け合えば余る」と佛教を学んだあいだみつをさんの言葉にもあります。

分かち合う心、利他の心を大切にして過ごしたいですね。

11月・12月

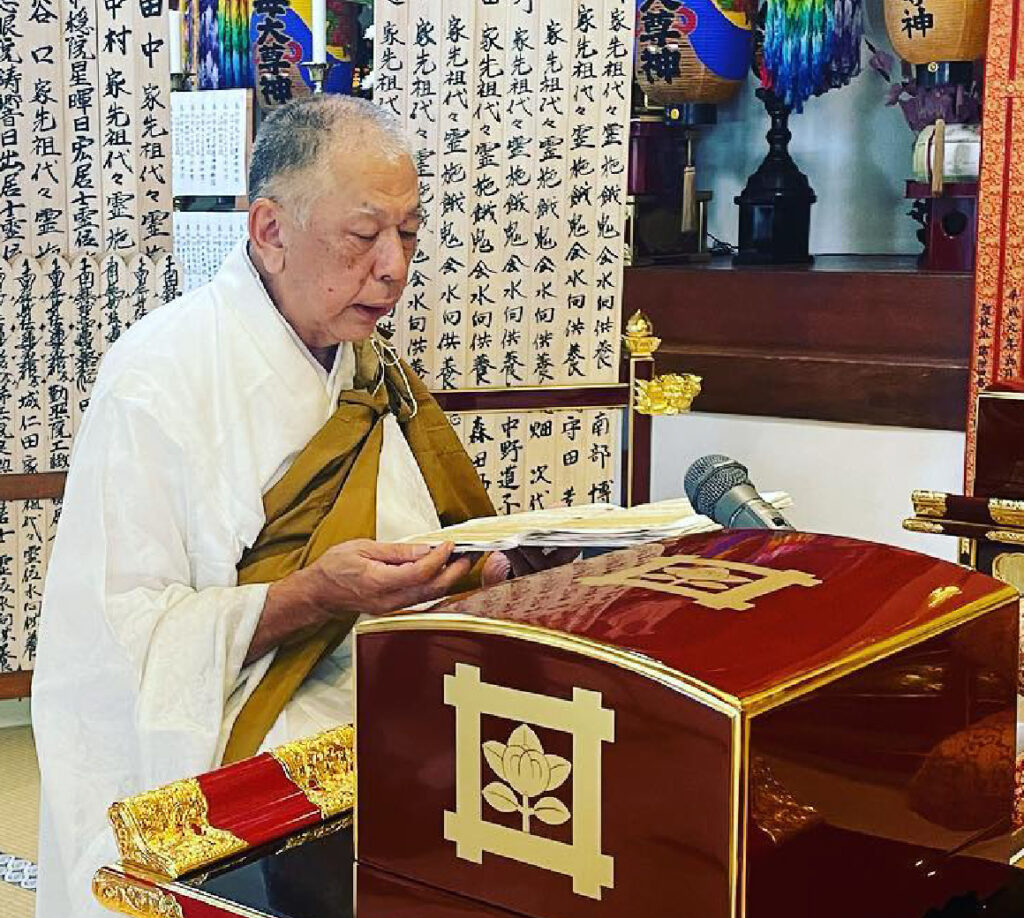

宗祖報恩御会式大宝塔祭

11月13日

日蓮聖人は弘安5年10月13日御入滅されました。

当山ではひと月遅れの11月13日に御会式(日蓮聖人の正当忌命日のこと)の法要を執行いたします。

東京池上で、日蓮聖人の御入滅の際、池上の地では時ならず桜が咲いたといいます。

ですから、私たちは桜の花を再現するのです。

当山では有志の方々が集まって桜色のお花紙を切って、竹ひごに葉やつぼみを模して作ります。

その昔は、市内寺院が集まって長崎市内で行列をしたこともあります。

大切な行事です。

除夜の鐘

12月31日

午後11時過ぎから鐘をつき始めます。

大晦日から元旦になる境に、皆様で鐘を打ち鳴らします。

当山では、零時から元旦のお経、新年國祷会が始まります。

つまり、除夜の鐘を聞きながら、お経があがるのです。

せっかく並んでいただいた方には鐘を撞いていただきたいので108回以上にはなりますが、煩悩を少しでも消滅して新年を迎えていただきたく例年そうしております。

当山で鐘を撞いた後は、教会を通って神社に初詣に行かれる方も多くいらっしゃいます。

長崎ならではの光景かもしれませんね。

その他

日蓮上人の命日である

毎月13日に

お経を上げる「十三日講」、

「団体参拝」もございます。

信行会

本堂にて、ゆっくりとお経を読む練習を致します。

法華経についてのテキストをお配りして解説もございます。

月に1度、約1時間半の勉強会です。

年末にはお題目をお唱えする『唱題行』も実施しております。

ご自分のできる行をご一緒にいたしましょう。

どうぞお気軽にご参加くださいませ。

十三日講

日蓮聖人のお命日は旧暦の10月13日です。

当山では毎月13日に十三日講を厳修いたしております。

とても、歴史のある御講です。

皆様ご一緒に報恩感謝の法要をいたしましょう。

法務

祈願などを承ります。

法事

1周忌、3回忌、7回忌、13回忌、17回忌などの年忌法要はもちろん、

月回向も本堂で厳修することができます。

厳粛な本堂の静けさの中、お経が始まります。

先人に手を合わせることは自分の中に流れる血潮を大切にすることです。

己を大切にする事が、我が国、世界を大切にすることに繋がります。

お気軽にお問合せくださいませ。

祈願・供養等

開眼・閉眼供養 各種ご祈念星まつりなど

観音様奉納

觀音様は觀世音菩薩様といい、仏教の菩薩の一尊です。

かんのん様という呼び方が一般的なようです。

『觀』は観の古字で、目をかっと見開いたコウノトリを意味し

『世音』は今そこにある出来事です。

世の中の出来事をしっかり観てとる、

つまり表にみえるもの、そして、秘めた部分も觀音さまは観ていらっしゃる、

その上で皆の願いを聞いて下さるのです。

身体健全・当病平癒・家内安全・心願成就・合格成就など

祈願の方のお名前と共にお像にお書きします。

1体63㎝の優美な観世音菩薩像です。

1体壱拾萬円にて観音堂に奉納することができます。

どうぞお問い合わせくださいませ。

南無妙法蓮華経