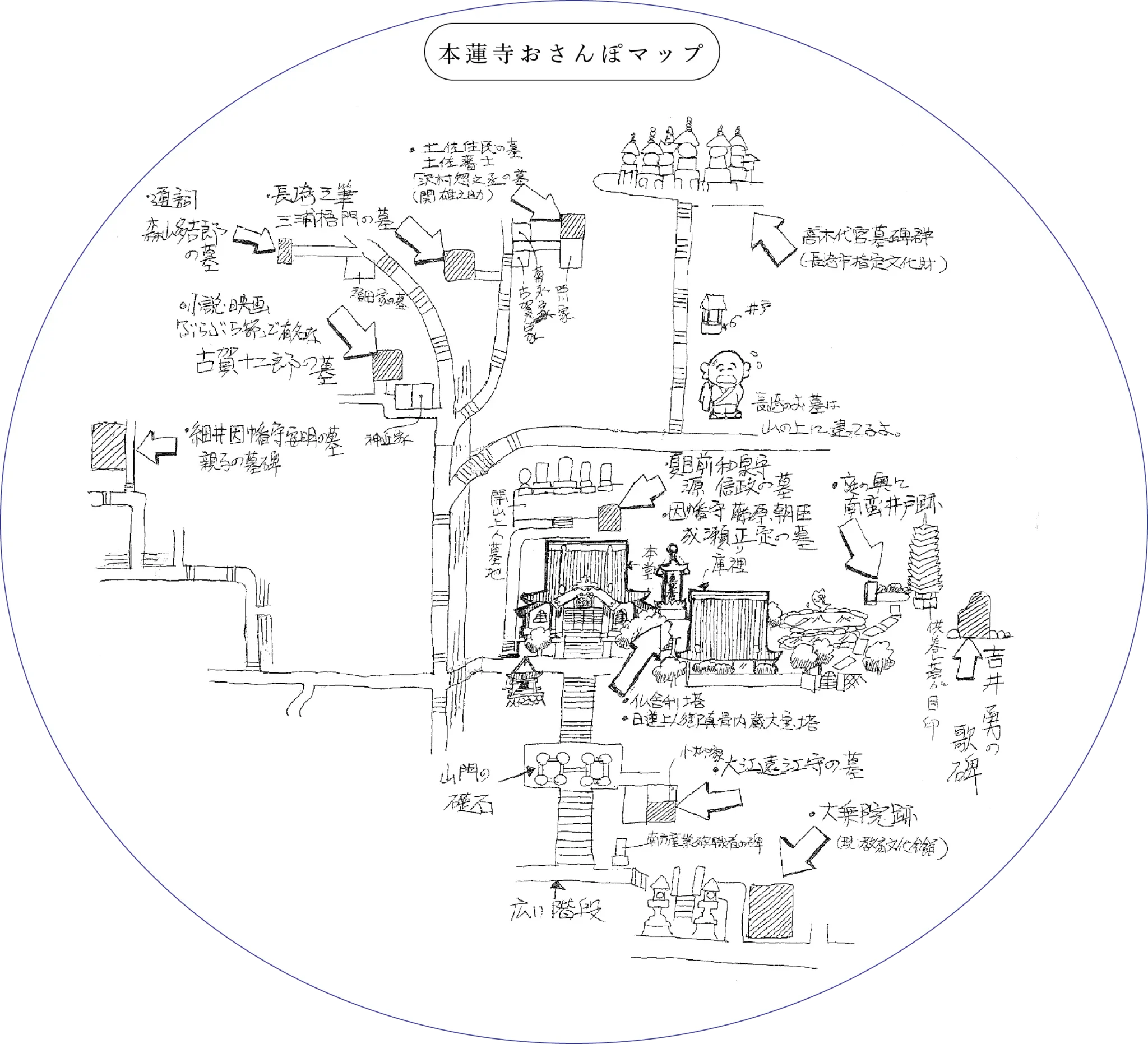

境内案内

本蓮寺むかしばなし

本蓮寺って、どんなお寺?

歴史の舞台にもなった、400年の時を刻むお寺です

戦国の動乱期に創建され、幕末、そして戦前・戦後の荒波を乗り越え、今なお檀信徒や観光客に親しまれている長崎の日蓮宗寺院です。原爆で焼失したものも多い中、創建された400年以上前の貴重な遺構が境内に残されており、往事の面影をしのばせています。日本の歴史の舞台となり、数々の著名人に愛されたお寺としても知られています。

四百年前はどんな時代だった?

豊臣秀吉が天下統一を成し遂げようとしていた頃、いま本蓮寺が建っている場所には病院を併設したキリシタンの教会「サン・ジョアン・バプチスタ教会」が建っていました。しかし、商人として財を得ていた南蛮人が長崎の町を闊歩し、日本人を奴隷として扱っている様子を見た秀吉が激怒。南蛮人を国外に追い出す命令「バテレン追放令」を下しました。

その後、大村市本経寺の本瑞院日恵上人が布教のために長崎の地を訪れました。キリスト教信仰の勢いは強く、日惠上人は石のつぶてが飛んでくるような迫害を受けたのは前述の通りです。元和6年(1620)、日恵上人は教会跡地に寺院の建立を認められました。これが本蓮寺の始まりです。

江戸時代はお役人の宿だった?

幕府からは、朱印地として領有を認められました、。当時、朱印地は格式を示すものとされ、本蓮寺は皓台寺(曹洞宗)、大音寺(浄土宗)とともに長崎3大寺のひとつとして栄えたといわれています。

大村藩や細川藩の宿陣地にも指定され、たくさんの著名人を迎え入れた本蓮寺は、政治においても重要な役目を果たしました。

memo◆バテレン追放令◆

キリシタン宣教師の国外追放を定めた法令。キリスト教宣教師に対し、20日間以内に国外に退去すること命じたもので、天正15年(1587)に豊臣秀吉が発令しました。

しかし、宣教師たちは商人でもあることを理由にこの法令に抵抗し、秀吉は南蛮人がもたらす貿易での利益に魅力を感じていたため、宣教師たちによる活動を黙認せざるを得ませんでした。

むかし

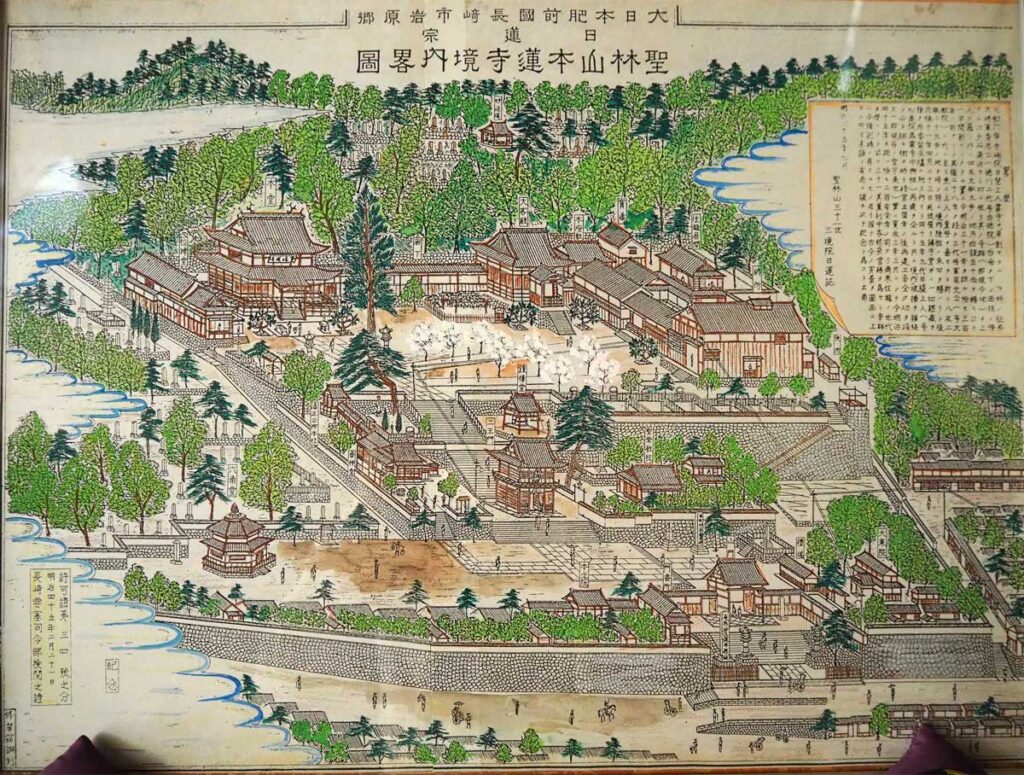

原爆で焼失する前の本蓮寺画。「大乗院」や「達心院」など今はない

建物も。(右側の一部は聖無動寺)

いま

長い階段は今も健在。お寺に参ったあと、歴史を訪ねてのんびりと散策してみては。

幽霊?抜け穴?

本蓮寺に語り継がれる謎

悲しい歴史を今に伝える

「南蛮井戸」

バテレン追放令の後、破折にあったバプチスタ教会。信者たちはそこから逃げることができず、次々と敷地内の井戸に向かったといいます。井戸には横穴があり、近くの海岸まで抜けられるようになっていて、宝が沈んでいる、との説がありますが、今は井戸に蓋をしており、確かめることはできません。「南蛮杉戸」も原爆で焼失しましたが、その写真のネガが日本最古の油絵の写真として保存されています。

読経が響き、静かに時を刻む

「寝返りの間」

井戸のすぐそばには、『寝返りの間」と呼ばれる離れの一室があります。実はこの部屋、寝る時に東向きに寝ていても、目が覚めた時は、寝苦しさのせいでいつの間にか西向きに変わっている、という不思議な現象がたびたび起こっていました。果ては、うめき声などが聞こえる、と言われたことも・・・。

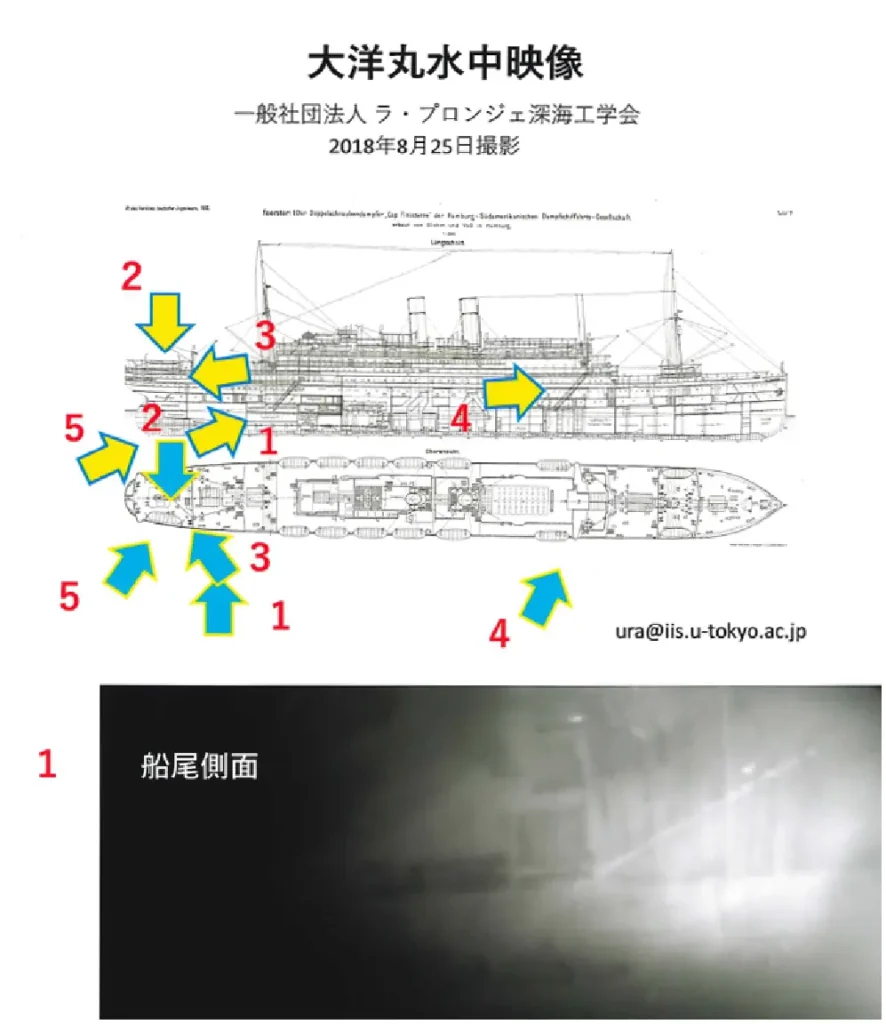

大戦中、東シナ海に散った

「大洋丸」

慰霊碑がひっそりと本蓮寺に

多くの技術者と民間人を乗せ、

航行中に沈没

第二次世界大戦勃発直後の昭和17年(1942)5月、客船「大洋丸」がシンガポールへ向かう途中、東シナ海で魚雷によって沈没し、乗客乗員1,360名のうち817人が犠牲となりました。その中には、台湾で土木技師として活躍した八田與一(はったよいち)もいたそうです。

家族にさえ・・・口外を

禁じられた悲劇

南方の経済開発のために集められた技術者と民間人が亡くなるという大惨事でしたが、生存者は家族にすら口外することを許されませんでした。日本軍は、大洋丸の沈没が国民の士気に悪影響を及ぼすことを恐れ、内密に処置したのです。かくして、この事件は長い間ベールに包まれていました。

しかし、37年後、生存者や遺族が集結。本蓮寺に「大洋丸」の殉職者を弔う慰霊神がひっそりと建立されていたことがわかり、改めて関係者によって盛大な慰霊祭が行われました。

本蓮寺の見どころ、いろいろ①

~偉人たちの足跡~

本蓮寺に縁のある著名人たちをご紹介します。

シーボルト【1796-1866】

長崎の出島にあるオランダ商館付医官として来日、西洋人として初めて出島の外に鳴滝塾を開校し、日本人に最新の医学を伝えました。シーボルトやその弟子たちによって日本の医学は飛躍的に発展したといわれています。

スパイ疑惑をかけられ、一度は国外追放により長崎を去ったシーボルトですが、開国と同時に30年ぶりに息子のアレキサンダーを連れて再来日。本蓮寺境内の「一乗院」に寄宿しました。生き別れになった長崎妻のお滝さんと、娘のおイネさんに会いに来たそうです。

おイネさんは、日本初の東洋医学の産科女医として活躍しました。

勝海舟【1823-1899】

江戸時代末期の幕臣で、明治期には政治家として活躍した人物。蘭学や兵学をとても熱心に学んでいた海舟はその才能を幕府に買われ、海軍伝習所のある長崎に派遣されました。

そこでは、実際にオランダの軍艦を使った操縦訓練や、オランダ語での講義など、海軍技術を習得するためのあらゆる知識を身につけなければなりませんでした。その時海舟が住んでいた場所が「大乗院」。近くに住む愛人の梶クマ(通称お久)を心の支えに伝習所へ通ったといわれています。

海舟は長崎に約4年間滞在し、江戸に戻る頃には「軍艦操練所教師方頭取」に昇進、一流の海軍士官となりました。

太田南畝【1749-1823】

蜀山人の名でも知られる狂歌師や戯作者。文化元年(1804)に「長崎奉行支配勘定方」として派遣され、「大乗院」(今の「教育文化会館」がある場所)に1年間滞在しました。長崎弁で狂歌を詠んだことでも有名です。

松本良順【1832-1907】

幕末から明治期にかけて活躍した医家。幕命で長崎を訪れ、「大乗院」に寄宿して、海軍伝習所内にあった医学伝習所に籍を置きました。安政4年(1857)、オランダの軍医・ポンペによる医学講義が始まる際には、伝習生の責任者としてその運営に寄与し、諸藩の医師が講義を受けるよう取り計らいました。これが今の長崎大学の始まりです。

明治維新後は軍医を編成し、後に初代の陸軍軍医総監となりました。

本蓮寺の“老僧”が登場する

司馬遼太郎の小説

「胡蝶の夢」

司馬遼大郎の小説『胡蝶の夢』は、長崎を舞台にした幕末の時代小説。幕末から明治維新にかけての変革期、蘭学をもって身分社会に立ち向かった松本良順らの活躍が描かれています。その中には、良順が本蓮寺の老僧と対面する場面があります。

実は、その小説が発表される前、本蓮寺に「幕末の時の話を詳しく聞きたい」と1本の電話がありました。それはなんと司馬遼太郎氏本人。小説を書くにあたっての取材の電話でした。

この小説を読むと、当時の本蓮寺がどのような存在であったかがわかります。興味がある方は、ぜひ読んでみてください。

司馬遼太郎著『胡蝶の夢(一)』(新潮文庫刊)

本蓮寺の見どころ、いろいろ②

〜偉人の足跡と歴史の記録~

本蓮寺には、幕末から明治にかけて活躍した有名人のお墓もあります。

三浦 梧門【1808-1860】

江戸時代後期、本興善町に生まれた南画家。幼いころから絵が得意で、十代のころには武者絵の大作を描いたといわれています。人物や花鳥を対象とした水墨山水画を得意としました。

コレラ大流行の際、鐘馗さまが疫病神を手づかみにした絵(長崎市歴史博物館所蔵)を描いて家に掲げたところ、梧門の家からは1人の病人も出さなかったという伝説があり、人気を得たそうです。

森山 栄之助(多吉郎)

【1820-1871】

蘭通詞(オランダ語の通訳)の家系に生まれ、幕末には通詞としてほぼすべての外交に関わったといわれる日本最初の英語通詞。海外の要人に積極的に意見し、通詞以上の活躍を見せました。しかし、携わった条約の多くが日本にとって「不平等条約」とみなされたため、その功績は長い間影を潜めることになりました。

近年になってその活躍が見直され、西山町には栄之助に英語を教授したラナルド・マクドナルドと共に、2人を称える顕彰碑がそれぞれ並んで立っています。

沢村 惣之丞(関 雄之助)

【1843-1868】

坂本龍馬と共に土佐藩を脱藩して勝海舟の門下生となり、海援隊に属しました。誤って薩摩藩士を殺害し、26歳の若さで切腹しました。

惣之丞はテレビの時代劇などでたびたび取り上げられ、番組の制作関係者が撮影前にお墓参りに来たことがあります。

『関 雄之助』の刻字があります。

古賀 十二郎【1879-1954】

長崎学の創始者として知られる歴史学者。明治期、長崎の歴史研究ほとんどが古文書に頼っていたころ、多言語に精通していた十二郎は洋書を手に研究に没頭。

長崎の風俗史や開港文化など、多くの書物を編さんしました。

大正9年(1920)には、日蘭親善に尽くした功績で、オランダ女王から勲章が贈られました。

また、芸妓・愛八(あいはち)と共に、長崎でかつて歌われていた流行歌『ぶらぶら節』を掘り起こし、再び世に出したことでも知られています。

(なかにし礼著)に描かれています。同小説は、

吉永小百合さん主演で映画化もされています。

本蓮寺の見どころ、いろいろ③

~代官と四人の奉行~

代官・高木家のお墓

長崎の町年寄などを務めた商人の家系で、9代以降は幕末まで長崎代官を世襲しました。 13基の五輪塔は欠けているものもありますが、現在では長崎市指定の文化財となっています。

なっている

貴重なお墓

長崎奉行のお墓

【1】大屋遠江守明啓(おおやとおとうみのかみみつよし)

江戸時代後期の旗本で、第102代長崎奉行。火付盗賊改役や佐渡奉行、小普請奉行を務めた後、嘉永元年(1848)に長崎奉行となりました。在任中には地役人に対して学問に励むべきことを命じたとの記録が残されています。菩提寺は東京豊島区巣鴨の本妙寺です。

【2】細井因幡守安明(ほそいいなばのかみやすあきら)

細井安明。享保14年(1729)着任しました。

【3】夏目前和泉守(なつめいずみのかみ)

源信政。明和7年(1770)着任しました。

【4】成瀬因幡守(なるせいなばのかみ)

蕨原正定。享和元年(1801)に第79代として着任。在任中、町年寄に帯刀を許しました。

五社稲荷大善神

お稲荷さんは、「稲が生る(なる)』を意味します。総本宮である伏見稲荷大社は、和銅4年(72)に稲荷山三ツ峯に鎮座されたのがはじまりです。。白狐に乗るお稲荷さんは剣難除け、五穀豊穣、大漁、商売繁盛、開運、出世、芸能上達と、さまざまなご利益があるとされる万能の神様。開山墓地の後方から、本蓮寺の鬼門を御守護くださっています。

吉井勇の歌碑

本蓮寺の檀徒である重富きみさん寄進による歌碑。料亭『桃太郎』を営んでいた重富さんから、「店じまいをするにあたり、敷地内にある石碑を寄進したい」との申し出があり、昭和44年にお引き受けすることが決まりました。

以来、南蛮井戸のそばに鎮座している石碑。そこには大正から昭和にかけて歌人・劇作家・小説家として活躍した吉井勇の歌が刻まれています。吉井勇が「桃太郎』に通っていた頃、近くに水源地のある光景を詠んだものだそうです。

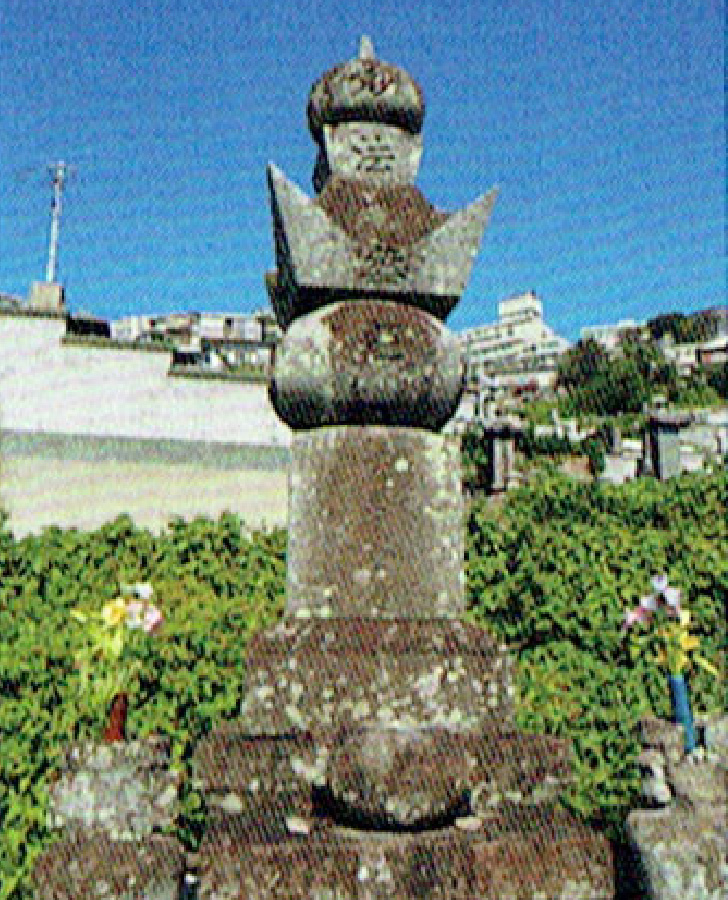

日蓮宗のお宝“宝塔様”

もともとは、慶応3年(1867)7月、日蓮聖人第600遠忌を記念して本河内の地に「佛舎利、宗祖御真骨併蔵大宝塔」として建立されたもの。壱百年の星霜を経て、国道拡張にあたり移設が計画された際、長崎市最初の日蓮宗道場だった本蓮寺に移すのが相応しいという結論に至り、現在の地への移設計画が進みました。

昭和38年に着工、無事に移設建立されました。日蓮宗宗宝にも登録されている、大変貴重な大宝塔です。

開山・本瑞院日恵上人と

歴代上人のお墓

加藤清正公の生母・聖林院様のお墓も